知らぬ間に芝生が枯れてしまった!!!!

なんとか復活する方法はないものか???

家の庭などに芝生を使っている人は、その手入れ方法に頭を悩ませる人も多いですよね。

芝が枯れてしまった時のただしい対処法を知っておかないと、再生できるものも再生できなくなってしまう可能性があります。

ただ、芝生が枯れるといっても色々な原因があり、それによって対処法も変わってきます。

ここでは円形状に枯れた芝生に対する正しい対処法をご紹介します。

スポンサーリンク

目次

芝生が円形状に枯れてしまう原因

円形状に芝生が枯れてしまうのは、芝生特有の病気が原因であることがほとんどです。

ただ、円形とはいっても色々な円形がありますよね。

大きくひとつの円形状に枯れているのか?それとも、いくつもの小さな円形状で枯れているのか?

どのような枯れ方をしているのかによって病気の種類も違いますし、対策法も異なります。

枯れている部分が比較的大きくきれいな円形の場合

写真のような枯れ方をしている場合には葉腐病の可能性が高いです。

葉腐病には夏芝に発生するラージパッチ病と、冬芝に発生するブラウンパッチ病があります。

このふたつは名前こそ似ていますが、病原菌の原因が違うため明確に区別されています。

原因は排水不良と土壌の成分です。

雨が降った後の水溜まりをそのままにしておいたりすると発生します。

枯れている部分が小さく形がいびつな場合

写真のような枯れ方をしている場合には、葉枯病や擬似葉腐病などが疑われます。

葉枯病は主に梅雨の時期に多く、擬似葉腐病は一年を通して発生します。

このふたつの症状はよく似ていますが、葉枯病が疑われる場合は要注意です。

葉枯病は適切な処置をしないと芝生が全滅する恐れもあります。

一方、擬似葉腐病は一時的なもので、放っておいても回復する場合が多いです。

見分け方としては、葉枯病のほうが色が濃いです。

写真の枯れ方はどちらも擬似葉腐病に近く、葉枯病の場合は枯れている部分が焦げ茶色になります。

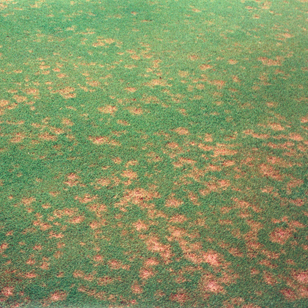

円形とは言えないけどパッチ状にいくつも点在している場合

写真のような症状の場合には、赤焼病やダラースポット病が疑われます。

どちらも伝染性の高い病気で、芝刈りの際などに注意をしないとすぐに伝染していってしまいます。

このふたつの症状はかなり似ており、目視だけで確認することはほぼ不可能です。

見分け方としては、季節や湿度による見分け方があります。

赤焼病は基本的に多湿のときにおこるものなので、梅雨の時期には非常に多く発生します。

一方、ダラースポット病は湿度が低い時に発生します。

枯れた芝生を復活・再生してくれる方法とおすすめ肥料

スポンサーリンク

上で紹介したいずれかに当てはまる場合には、まず殺菌をすることが大切です。

病気によって効果のある殺菌剤が異なりますので、症状をなるべく正確に見分けて殺菌剤を使うようにしましょう。

病気と殺菌剤まとめ

| 葉腐病 | セレンターフ水和剤 クリーングラス水和剤 グラステン水和剤 ロブラールフロアブル |

| 葉枯病 | グラステン水和剤 ロブラールフロアブル カシマン液剤 エメラルドDG |

| 擬似葉腐病 | クリーングラス水和剤 グラステン水和剤 ロブラールフロアブル |

| 赤焼病 | プレビクールN液剤 |

| ダラースポット病 | カシマン液剤 エメラルドDG |

芝の成長を早める肥料の正しい使い方

肥料を正しく使うことで、枯れてしまった芝や元気のない芝を改善することができます。

肥料は市販されているものでほぼ成分は変わらないため、具体的な商品名は特に紹介しません。

ただ、肥料の種類を正しく見分けておく必要があります。

肥料は主に速効性と緩効性に分けられます。

その名の通り早く効果が表れるものと、穏やかに効果が表れるものです。

速効性肥料は春や秋に使い、緩効性肥料は夏の時期などに使用します。

そして、緩効性肥料は一般的に年3回程度の頻度で行われる施肥に使います。

施肥は4月、6月、8月など、暖かい時期に3回に分けて行われるのが一般的です。

これに対して、速効性肥料はその都度栄養を与えるための追肥としての役割を果たします。

芝生の基本的な手入れの知識

芝生のお手入れの基本も押さえておきましょう。

ベースにあるのは何と言っても芝刈りです。

芝刈りをするときに注意したいのが、芝刈り後に残す芝生の長さです。

芝刈り後はだいたい、3センチから5センチ程度になるように芝を狩るのがおすすめです。

また、伸びすぎてしまった場合も一度に狩りすぎないことが大切です。

軸狩りという状態にならないためにも、少しずつ丁寧に狩っていくようにしましょう。